ソ連主力戦闘機の火器の変遷

更新履歴 (内容に変化ないものは除く)

[2023/03/18] 全体的に可読性改善 (内容に変化なし)。

[2018/08/21] PV-1について追記。他微修正。

[2018/01/14] 画像を追加。ソ連が唯一イスパノエンジンとモーターカノンを使用した的な記述をしていたのを修正 (スイス他も居るので)。

ソ連の20年代中頃から40年代後半までの主力戦闘機の火器について。

火器と題してますが、航空機関銃・機関砲についてのみ書いてます。

無反動砲とかロケット弾とか、そういうのは別の記事で書きましょう。そのうち、色々と調べてから。

今回やたら長くなってしまいました。だいたい1万文字ちょっとくらいです。お暇なときにでもお読みください。

<始まりは7.62mmから>

第二次世界大戦に至るよりも前、ソ連が航空機の自国開発を目指した頃に作られた戦闘機には、何という機銃が搭載されていただろうか?そもそも、ソ連で最初に作られた戦闘機とはなんと言う機体だろうか?

答えは、ソ連で最初に開発された戦闘機はポリカルポフのI-1で、ソ連で最初に量産と本格的運用に至ったのは、グリゴロヴィッチのI-2だった。そしてこれらの機体には、PV-1 (露:ПВ-1)という7.62mm機関銃が搭載されていた。

PV-1は英国の『マキシム機関銃』をライセンス生産し発展させた『PM1910重機関銃』がベースとなっており、これを空冷化し航空火器として再設計したものであった。性能としては他国のものと大きな差があるものではなく、毎分750発の発射レートと800 m/sほどの初速を持つ、一般的な小口径機銃であった。

1920年代から30年代初めに開発された多くのソ連製航空機に搭載されており、ポリカルポフが開発したI-3, I-5やツポレフのI-4などの複葉戦闘機のほか、軽爆撃機・偵察機などにも前方固定機銃として装備された。

30年代に入ってからの開発機にも用いられており、1933年に初飛行した新型の複葉戦闘機ポリカルポフ I-15は、これを機首に計4挺備えていた。

Photo from:http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviatsionnoe-vooruzhenie/sssr/aviatsionnye-pulemety/aviatsionnyj-pulemet-pv-1/

ソ連戦闘機に大きな変化があったのは、1930年前半ことだ。ポリカルポフはI-15と並行して、それまでの複葉戦闘機とは異なる新機軸の戦闘機を開発していた。

低翼単葉の主翼に、完全引き込み式の降着装置、そして機首には抵抗を大きく削減するNACAカウリング。コクピットは密閉型となり、胴体構造はセミモノコック構造。これまでの旧態依然とした複葉機とは方向性が異なる新型機―ポリカルポフ I-16の登場である。

Photo from:http://www.airwar.ru/enc/fww2/i16-5.html

I-16という機体は、上記の他にも多くの新しい要素を取り入れていたが、火器の方面でも2つの新しいモノを有していた。一つは「新型の7.62mm機関銃 ShKAS (露:ШКАС) を装備した」こと、もう一つは「その機関銃を翼内に装備した」ことである。

ShKASは、シュピタルニーとコマルニツキーによって開発された。ShとK (Ш・К) はそれぞれ開発者の頭文字で、後ろのAS (АС) は『航空機用高速発射機関銃』(Авиационный Скорострельный)の頭文字からとられていた。

この新型機関銃の特徴の一つに、それまでの主力航空機銃であったPV-1を圧倒する高発射レートを有していた事が挙げられる。PV-1が毎分750発という値であったのに対し、ShKASは毎分1,800発という倍以上の発射レートとなっていた。これはPV-1だけでなく、各国の同口径と比べても高いものだろう。I-15はPV-1を4挺装備していたが、I-16が2挺装備するだけで(数値の上では)これを上回る火力を有していた事となる。

I-16はスペイン内戦で初投入された後、さらなる火力を求められた結果として、tip10 (露:тип10、tipは英語でいうtypeに相当する語 ⇒[詳細]) では機首に2挺を追加し計4挺となっている。またI-15の後継たるI-153も同機関銃を装備していた。

また先にも述べた通り、I-16は機銃を翼内に収めている機体であった。これはソ連の主力戦闘機としては最初の事で、世界的に見てもかなり早いといえる。

しかしながら、これ以降のソ連機は翼内への装備にあまり積極的ではなくなっている。いくつかの案が検討・試作されたのみで、殆どの機体は機首にのみ装備するようになってしまった。

これについて「ソ連機は木製の主翼だから……」とする者も居るが、筆者としては「因果が逆なのではないか?」と思う。また別の機会で扱うとしよう。

<20mm機関砲の搭載>

スペイン内戦で初の実戦投入がなされたI-16は、当初小口径機銃しか備えていなかったが、早くもその戦いの中で20mm機関砲を搭載した「tip 12」というモデルが投入されていた。また、後のノモンハン事変においても、改良型をベースとした機関砲搭載型である「tip 17」が投入されている。無論、航空機への20mm機関砲の搭載例としては初ではないものの、戦間期~第二次世界大戦における各国の20mm機関砲搭載の流れの中では、比較的早い方だろう。

このような機関砲搭載型I-16を『I-16P(露:И-16П)』と呼ぶことがある。末尾の「P」は大砲を意味する語の頭文字から取られている。

これらのI-16P達が搭載した機関砲は、ShVAK (露:ШВАК)というものだった。ソ連が最初に開発した20mmクラスの航空火器である。これは先の7.62mm機関銃 ShKASを20mmに拡大したものだった [註1] 。こちらはシュピタルニーとブラディミロフが開発しており、彼らの名前と『航空機用大口径機関砲』の頭文字を取って命名されていた。

このShVAK自身も他と比べ優れた点があった。それはベルト給弾方式を採用していたことだ。

Photo from:http://www.airwar.ru/enc/fww2/i16-17.html

先述の通り、20mm機関砲というのは30年代から40年代にかけてのトレンドの一つであり、多くの国の機体がこれを搭載した。

航空先進国らが当初用いていたのは、「エリコンFF」やその派生モデル、そしてこれらを発展させた機関砲である。エリコンFFは、第一次世界大戦にてドイツが開発したベッカー 20mm機関砲をベースとしてスイスが開発したものであった。

各国はこれらエリコンファミリーのライセンスを取得し、自国での用途に合わせた改修を施した機関砲を開発した。フランスはFFSを改良しモーターカノン向けとして発展させた『イスパノスイザ HS.404』、ドイツはFFをベースとした『イカリア MG-FF』と改良型『MG-FF/M』、帝国海軍もFFを導入して『九九式二十粍一号機銃』とその改良型を生み出した。イギリスもHS.404をライセンス生産した『イスパノ Mk.I』を発展させていく事としている。

多くの国で用いられたエリコンファミリーだが、後に改良された物もあったにしろ、少なくとも当初は共通した難点があった。

一つは給弾方式。ベースの機関砲が「ドラム給弾式」であったため、どの国も1門あたりの装弾数は60発に制限されてしまった。一部の国は改修によりベルト給弾化を果たすが、主な国は自国設計の大口径機関砲にシフトしていった。性能面的な話もあるが、どこも「60発の制約」は重過ぎる枷となったのだろう。

一方ソ連は、このエリコン系列をメインに採用することはなく [註2]、ShVAKを開発した。これは「ベルト給弾式」を採っていたので、最初から「60発の制約」を受けることはなかったのである。

もう一つの難点は、プロペラ同調が出来ないというところだ。エリコンFFは元々翼内固定式として開発されており、その作動方式からプロペラの回転と発射を同調させることが出来なかった。各国の機体はプロペラ圏外である翼内や、プロペラ軸内に装備していた。

一方ShVAKは、動作方式的にも問題はなく、毎分800発という同調させるに十分な発射レートを有していた。このレート自体も、後発の各国の同口径機関砲にも劣らない数値でもあった。

当初はトラブルこそあったものの、様々な方面で後れを取っていたソ連において、決して他国に引けをとらない優秀な火器であったと言える。

ShVAKは優秀な航空機関砲であることには間違いなかったが、一つ問題があった。それはShVAKのスペックを十分に発揮できる戦闘機が、当時ソ連空軍に存在していなかったことである。

当時の主力戦闘機であるI-16は機体規模が小さく、またエンジン出力的にも2門の20mm機関砲を扱うのは荷が重かった。ノモンハンで投入されたI-16P (機関砲搭載型) の一つである「tip 17」は、スペイン内戦にて使用された「tip 12」よりも出力が向上していたが、実戦では「自衛すらままならない」として対地攻撃任務に割り当てられる有様であった。

ただ、I-16Pも悪いところばかりではなかった。次のレポートは独ソ戦中の夜間迎撃戦に関してのものであるが、20mm機関砲の火力は爆撃機の迎撃においてはそれなりの評価がなされている。

”The most effective fighter types for night operations against German bombers were the Yak-1s and I-16 cannon-armed aircraft. They had enough firepower and speed to approach enemy aircraft and fire a lethal burst before the target had time to leave the area illuminated by search-lights.”

―MiG-3 Aces of World War 2 (Osprey Publishing, 2012):P.78より

対爆戦闘で評価がなされたといっても、やはりI-16ではShVAKという優秀な火器を扱いきれていないという感が強い状態にあった。そしてこれはI-16の後継がすぐには現れなかったこともあり、1940年まで続くのであった。

[註1]:正確にはShKASをベースに開発された12.7mm版ShVAKが先に存在しており、これをさらに拡大し20mmしたものが世に知られているShVAKである。12.7mm版は採用に至っておらず、基本ShVAKと言ったら9割9分20mmの方を指す。

[註2]:試作双胴飛行艇MK-1が装備していた20 mm機関砲が「エリコン」であるという情報があり、もしかするとソ連も導入を検討していたのかもしれない。要調査対象。

<モーターカノンの導入>

ソ連の航空火器を語る上で、欠かすことの出来ない航空機エンジンがある。それはクリーモフのM-100とこれより発展したエンジン達である。

30年代の初め、ソ連は各国からエンジンのライセンス生産の契約を取り付け、いくつかのエンジンを国産化することに成功した。アメリカの『ライト R-1820 サイクロン』、イギリスの『ブリストル ジュピター』、ドイツの『BMW VI』、そしてフランスの『イスパノスイザ 12Y』と『ノーム・ローン 14K』がそうだ。

この中で重要なのは、「イスパノスイザ 12Y」である。先に挙げたミクーリンのM-100は、この「12Y」をライセンス生産したものであった。このエンジンの特徴の一つが、かの「モーターカノン」に対応しているということである。

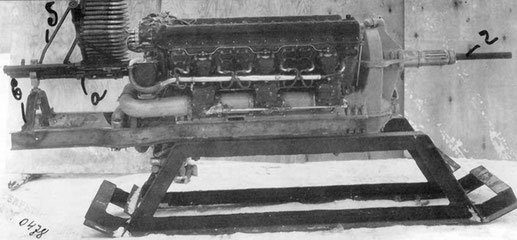

Photo from:http://airwar.ru/weapon/guns/mp6.html

モーターカノン、モーターキャノン、モートルカノーネ、モータープシュカ─呼び方は色々あるが、この形態を採用した戦闘機は第二次世界大戦において複数戦場に現れた。

モーターカノンとは、「機関砲をエンジンにマウントし、中空としたプロペラのシャフトとハブを通して砲弾を発射できる形態」のことである。これは機軸に最も近い位置から機関砲弾を発射可能としながら、機関砲の反動をある程度エンジンで受け止める事ができるという利点があった。

イスパノスイザのエンジンを主力戦闘機に採用した、もしくはそれを検討・試作した国はいくつか存在するが、これを使い続けた国はそう多くない。特に後述するように最後まで使い倒したような国はソビエトくらいのものであり、実質的な後継者 (後継国?) と言えるだろう。

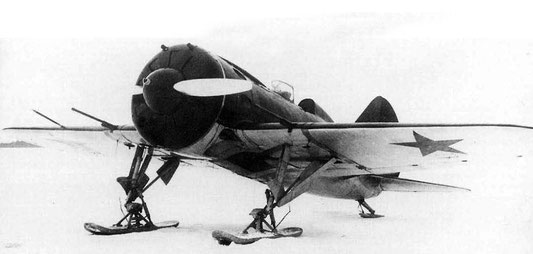

M-100を装備した戦闘機は、I-16の原型機が初飛行した翌年の1934年9月1日に初飛行を行った。その名をポリカルポフ I-17という。

細身の胴体と液冷エンジンによるスマートなシルエットは、I-15らは勿論として、主力となるI-16とも全く似つかないものとなった。イスパノスイザ 12Yの遺伝子を継ぐクリーモフ M-100は、プロペラ軸を通しての20mm機関砲搭載が可能であった。

後にパリのサロンに展示されたこともあり (⇒[詳細])、各国はこの後に対面する事となるであろうソ連の主力機に注目し、対抗出来る高速機の開発に力を入れたところもあったが、結局そうなることはなかった。

本題ではないので触れないが、I-17は不採用に終わり、I-16が引き続き主力となることとなった。結局ソ連はI-15系列とI-16だけで1940年までを戦い抜くこととなる。

<20mmの真の使い手>

I-17こそ不発に終わったイスパノスイザの遺児─M-100だが、ウラジーミル・クリーモフはこのエンジンを5年の年月をかけて発展させ続けた。M-100AやM-103などを経て、750hpであった離昇出力を1,050 hpにまで高めたM-105を作り上げた。この努力は1940年に実を結ぶこととなる。

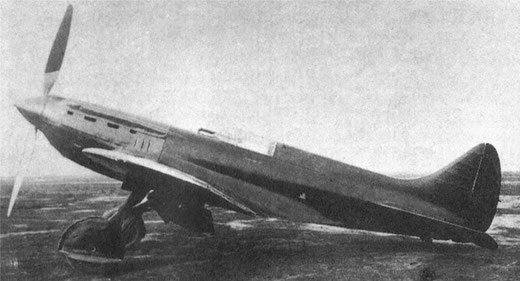

1940年、ソ連は再び戦闘機開発に意欲を見せ始めた。というよりは、目前に迫った脅威の為着手せざるを得ない状況となった。ソ連はすぐさま「仮想敵機Bf109Eを凌駕する新型戦闘機」の開発を各設計局に指示を下した。その結果として、念願となるShVAK 20mm機関砲の性能を十分に発揮できる戦闘機が登場したのである。

ヤコヴレフ、スホーイ、そしてラヴォチキンらのチームは、新型戦闘機の心臓としてクリーモフのM-105を選定し、それぞれ設計・開発を進めた。そして最終的にヤコヴレフのYak-1、ラヴォチキンらのLaGG-3、彼らとは別のエンジンを選定したMiG-1の計3機が採用される運びとなった。

Yak-1は先に試作されたI-17と同じく、ShVAKをモーターカノンとして装備した。LaGG-3は当初ヤコフ・タウビンらが設計した23mm機関砲 MP-6 (露:МП-6)を搭載する予定だったが、諸事情により取りやめとなった。ごく初期に12.7mm機関銃を搭載したのち、最終的にはShVAKを装備することとなった。

I-16よりも余裕があり反動を受け止めきれる機体に搭載されたことにより、ついにShVAKはそのスペックを発揮しきれるようになった。発射レートの高さと優れた直進性、モーターカノンによる精度の高い発射能力などは、パイロットから好評であった。

一方、ミコヤンとグレヴィッチによるMiG-1(と後のMiG-3)は、クリーモフ M-105ではなくミクーリン AM-35を機体の心臓として選定した。この選択がMiGらのその後の苦労へと繋がってしまうのだが、それは別の機会に。

<「小口径では駄目だ!」>

1941年6月22日より始まった『大祖国戦争』―その緒戦において、新型機を含む主力戦闘機達の問題が浮き彫りとなった。そのうちの一つが「小口径機銃の威力不足」である。

I-16より搭載の始まったShKAS 7.62mm機関銃は、1940年に開発された新型機Yak-1, MiG-3, LaGG-3にも搭載されており、いまだ主力火器として現役であった。

これまでのスペイン・ノモンハンなどの戦いでは、防弾装備の重要性が認識されたばかりであった頃だということもあり、対策が十分なものではない敵機が大半を占めていた。しかし、1941年に再び相見えたドイツの航空機は、パイロットや燃料タンクを保護する各種防弾装備や、ShKAS程度では易々と墜とされる事のない機体構造を有していた。Bf109の防弾装備などは、7.62mmの徹甲弾を至近距離から命中させても貫くことは出来なかった。

小口径機銃の威力不足は、ソ連製の機体に限らない問題であった。空軍で運用されていた米英のレンドリース供与による戦闘機―米国のTomahawk (カーチス P-40C型まで) やベル P-39 Airacobra、そして英国のHurricaneなどが装備する小口径機銃も、ShKASと同様にパイロットから不満が出ていたのである。

レンドリースされたP-40の記事 (fc2の旧館にある、引っ越し予定) でも記載したが、小口径機銃に関しては次のような証言が残されている。

「P-40 (Tomahawk)の武装は前線での機銃掃射には十分だが、空中戦では効果が無かった」

「敵機の撃墜には50~100mの距離で、搭載弾薬のうち半分の消費が必要であった」

こちらもShKASと同様に、ドイツ機の防弾装備に阻まれてしまい、効果的な攻撃とはならない状態にあった。結果としてTomahawk (P-40Cまで) とAiracobra (Airacobra Mk.IとP-39) は、もはやドイツ機の「ペイント剥がし」でしかない翼内の機銃を全て降ろしてしまい、機首武装だけで戦っていたという例も少なくなかったという (すべての機体がそうした訳ではない)。

TomahawkはM2 12.7mm機関銃が、Airacobraは同M2機関銃とM4 37mm機関砲が機首に備えられていたが、Hurricane Mk.IIA/Bは武装が全て7.7mm機関銃で構成されていた。これに対し、「ムルマンスクの星」と称えられたエースパイロットであるボリス・サフォーノフは、自国製火器への換装を提案した。8~12挺ある機銃を全て降ろし、代わりとして20mm機関砲や12.7mm機関銃を装備させたのである。もっともポピュラーなのは、20mm機関砲 2門と12.7mm機関銃 2挺の組み合わせであった。

Photo from:http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-vvs-sssr/postavki-po-lend-lizu/istrebitel-hawker-hurricane/istrebitel-hawker-hurricane-mk-ii/

この改造が施されたのがどれほどの割合であったかは不明だが、この状態の機体の写真が多く残されている事もあり、それなりの機数で行われたのではないかと思われる。補給面的な事を考えても、自国製火器に置き換えることへのメリットは大いにあったことだろう。

自国の主力戦闘機に対しても、小口径機銃の置き換え・撤去が行われた。ShKASの代わりとして用いられたのは、BSやUBという12.7mm口径の機関銃であった。

BS (露:БС) は、ミハイル・ベレジンが開発した航空用機銃である。開発者ベレジンと『同調機関銃』の頭文字を取って命名された。1937年より設計が始まり、翌年に試験を通過、そして1939年に採用されたが、給弾などいくつかの点で問題を抱えていた。

これを改良したのが、UB (露:УБ)と呼ばれるものだ。こちらは「汎用」を意味する語の頭文字U (У) とベレジンのB (Б) を取っての命名だった。

中間にあたる口径の為か、ShKASやShVAKと比べスポットライトの当たりにくいBS/UBであるが、ブローニング M2と遜色ない性能を有している優秀な航空火器の一つだ。発射速度は毎分700~800発程であった。

1941年4月に生産が開始されたUBは、Yak-1が元々装備していた2挺のShKASに代わって、1挺が機首上部に備えられた。なおこのUBはプロペラ同調型であり、UBS (露:УБС) と呼ばれている。Yak-7系列もYak-7Bが2挺のUBSを装備していた。これ以降のYak機も一部を除きこのUBSを1~2挺装備し続けている。

LaGG-3は当初、プロペラ軸内に20mm機関砲を1門、機首上部にはUBSとShKASを搭載していたが、「Series8」でこのShKASを削除している。これにより機首のコブが無くなり、いくらかスマートなシルエットとなった。

そしてMiG-3も「ShKASを廃しUBSを2挺搭載したモデル」や、「ShVAKを2門搭載したモデル」も作られた。最も多かったのは「翼装備のUBKを翼下に左右1挺ずつ搭載したモデル」だが、これは色々と不評であり前線で多くが取り外されてしまっているという。ちなみに、いずれのモデルもサブタイプの指定はなかった。

またI-16の最終生産型である「tip 29」も、翼のShKASを廃止し機首にBSを1挺装備していた。

このようにして、ShKASは戦闘機の主武装の座をUBやShVAKに譲ることとなった。だが対歩兵・非装甲目標としては依然として有効な火器として認められており、終戦までの間Il-2等の襲撃機に搭載され続けた。また、爆撃機でも自衛火器としても搭載され続けている。

<大口径化で火力増大>

1943年、ソ連は他に類を見ない大口径機関砲搭載機を投入した。その名をヤコヴレフ Yak-9Tといい、単発単座の小型戦闘機でありながら、37mmという大口径の機関砲を搭載していた。この37mm機関砲はShVAKに代わるモーターカノンとして搭載する事で実現していた。

このような37mm機関砲搭載機は、唐突にソ連航空史に現れた訳ではなかった。それまでの間に、いくつかの計画と試作機が存在したのだ。

溯ること3年、1940年に空軍上層部によってある一つの方針が決定された。それは、「開発が進められていたイリューシン Il-2襲撃機やいくつかの戦闘機に対し、37mm機関砲を搭載させる」という内容であった。

これに伴って37mm航空機用機関砲の開発が始まり、そして生み出されたのがシュピタルニーのSh-37 (露:Ш-37) である。Sh-37の試作型は1941年の初めに完成し、LaGG-3のモーターカノンとして搭載して試験が行われた。マガジンを含めた重量は208.4 kgで、レートは毎分184発、搭載弾数は20発前後となっていた。

Photo from:http://www.airwar.ru/enc/fww2/lagg3-34.html

1942年に入ると20機のSh-37搭載型LaGG-3が作られ、第42戦闘機航空連隊 (以下42 IAP) で実戦試験が行われた。ここでのエピソードの一つとして、連隊を率いたシンカレンコの話が残されている。

「最初の戦闘試験は、私たちが丁度戦闘を開始する為の準備をしていた時の事だ、何機かのファシストの爆撃機が飛行場に現れた。空戦では2編隊 (計8機) の”LaGG”が敵機を3機撃墜した。この空戦に参加したパイロットは、敵爆撃機の胴体に大きな穴を空けた砲について熱狂的に語っていた。しかし、訓練をしていたにもかかわらず、一部のパイロットは最初の攻撃で全ての弾薬を使い果たしてしまっていた。また機関砲が発射されたときに、LaGGが速度を失っていた事も分かった。これは私たちが地上で射撃訓練をしていた時に分かっていた事だが、空戦では特に顕著であった。」

ドイツ側が新たな火器を搭載した機体に気づき、これを装備する連隊に目を付け始めたことで試験は一時中断となったが、後にまた再開されている。1942年8月には計45の敵機の撃墜を記録しているという。

Sh-37は20mmクラスの機関砲などとは比べ物にならない威力を発揮したが、発射速度や重量に難があった。またこの機関砲は故障も少なくなかった。これらの問題を解決すべく、新たな37mm機関砲NS-37 (露:НС-37) が開発された。

NS-37はヌデリマーンとスラノフが開発した航空機関砲で、他と同様にNとSも両名の頭文字から取られている。発射速度は毎分250発、重量はモーターカノン用のもので170kgとなっており、Sh-37より大幅に改善されていた。

先のSh-37搭載型LaGG-3に続き、NS-37搭載型も15機が作られテストが行われた。性能は悪くないものとされたが、この37mm搭載型LaGG-3は量産に入らず終わった。理由は、より適した機体―37 mm搭載のYakが現れた為であった。

LaGG-3と同じようにM-105エンジンを搭載していたYakシリーズにも、37mm機関砲を搭載する案があった。最初の計画はYak-1によるもので、これは当時並行して開発が進められていた試作高火力戦闘機I-30 (露:И-30) の開発が遅れているために考案されたものらしい。I-30はモーターカノンに1門、翼に2門のShVAKを備えていたので、これを超える火力を持つ機体を生み出す為に37mm機関砲の搭載を考え付いたのだろう。

この37 mm機関砲搭載型Yak-1の設計は1941年の遅くより始まったが、それほど時間が経たないうちにこの計画は破棄された。Yak-1の機首にSh-37を収めるには、コクピット位置を後方に下げる必要がある事が分かったのである。平時ならばともかく、ドイツとの戦いが始まった状況では1機でも多く機体を生産しなければならず、この先どうなるのかも不明瞭な状況では、大掛かりな改修を施す余裕は無かったのだ。

一度は潰えたYak戦闘機の37mm搭載案だが、これはYak-7の方に引き継がれた。Yak-7UTI練習機にいくつかの改修を加えて戦闘機化されたYak-7だが、丁度不要となった後座スペースを”有効活用”すればよいと判断したのだろう。彼らは後座を削除し、コクピット位置を40cm後方に下げることでSh-37の搭載に成功した。この37mm搭載型Yak-7はYak-7-37と呼ばれた。

Yak-7-37の1号機は1942年4月に完成、これに続いて実戦試験用の22機が製造された。LaGG-3と同様に前線での試験が行われ、12回の空戦で10機を撃墜。損失は4機であったそうだ。

LaGG-3とYak-7-37の直接的な比較が行われたのかはまだ分かっていないが、その後LaGGの方は作られず、Yakの方は次のステージへと進んだので、つまりはそういうことなのではないかと思う。同じエンジンの機体ならば、軽い方に積む方がよいのは自明の理だ。

その後はご存じの通り、Yak-7の派生型─Yak-7DIからYak-9が生み出された。そしてYak-7-37と同様に、コクピット位置を後退させることで37mm機関砲を搭載したYak-9Tが誕生したのである。

Photo from:http://www.airwar.ru/weapon/guns/ub.html

こちらはSh-37ではなく新型のNS-37を搭載しており、より攻撃能力が向上していた。また装弾数も30発に増加されている。Yak-9Tの試作機は1943年1月に完成し、3月には量産が開始されている。Yak-9自体の生産開始から間もないことだ。37mm機関砲搭載という他に類を見ない機体でありながら、多くの派生型を生んだYak-9シリーズの最初の大量生産型となったのである。その生産数は3,000機を超え、他国であれば主力戦闘機1機種の生産数に匹敵する数となっている。

Yak-9Tは1943年夏のクルスクの戦いに投入され初陣を飾った。ドイツのフォッケウルフ Fw190Aは、4門の20mm機関砲が生み出す火力、そして空冷エンジンと頑丈な機体構造からくるタフさを生かしてのヘッドオンを好んだが、さしもの37mmには分が悪いと見え、この戦法を避けるようになったという。クルスクの機体のすべてがYak-9Tであった訳ではないが、相手が搭載している火器がShVAKかNS-37か分からないのであるから、警戒するのも当然であろう。

Yak-9Tの威力に味を占めたパイロットたちは、より高い火力を求めた。その要望に応えYak-9Kという45mm機関砲搭載型も開発されたが、こちらは流石に反動が強烈過ぎたので少数の生産にとどまっている。

一部文献では、さらに強力な57mm機関砲を搭載した試作機があったとしているものもあるが、真偽及び詳細は不明である。

念のため記しておくが、この項で述べた通り、ソ連戦闘機への37mm機関砲の搭載はP-39がソ連に到着するよりはるか前に計画されており、一部で言われるような「P-39の37mm機関砲が好評だったために開発された」などという話は事実ではない。37mm機関砲搭載機の決定は1940年で、P-39の運用が開始された頃には37mm搭載型の試験が進められているし、最初に届いたP-39も実際には20mm機関砲を搭載しているAiracobra Mk.Iである。

<夢の多連装化>

ソ連航空火器最後の変化……というほどメインにもなっていないのだが、後に繋がる武装の変化が「大口径機関砲の多連装化」である。

1944年、ソ連は新型の20mm機関砲 B-20 (露:Б-20) を新たに採用し、量産体勢に入った。これは先の項で紹介したUB 12.7mm機関銃を拡大したものだった。

この機関砲は前任のShVAKとほとんど大差がない性能であったが、ある一点において大きなアドバンテージがあった。それは軽量であることだ。プロペラ同調型ShVAKの重量が44.5kgほどあるのに対し、こちらはたったの25kg程度に過ぎなかった。

そして大戦中において、このB-20の最大の恩恵を得たのはラヴォチキンのLa-7であった。

YakシリーズやLaGG-3はモーターカノン方式により、エンジンに37mm機関砲などをマウントすることで火力を増強を実現していた。しかし空冷エンジンであるLaシリーズはそれが出来なかった。敵国ドイツのFw190が4門の20mm機関砲を持つ一方で、La-5はたった2門のShVAKで戦わざるを得なかったのである。機関砲を3門, 4門と増やすには、ShVAKは重過ぎたのだ。

B-20はそのコンパクトさと軽量さにより、ShVAKでは困難であった2門以上の搭載を可能としたのである。La-7の一部生産機はこのB-20を機首に計3門搭載しており、念願の火力増強を実現したのであった。

なおいつものソ連らしく、このB-20搭載型には特別な名前は付けられていないようである。

Photo from:http://grafiq.ru/lavochkin-la-7/

La-7だけでなく、YakシリーズでもこのB-20搭載機が開発された。Yak-3Pという型がそれで、プロペラ軸内に1門、UBSに代わり機首上部に2門が搭載されていた。なお末尾の”P”は、I-16Pと同じく「大砲」を意味する語の頭文字から取られている。

どちらも門数こそガンポッド搭載時のBf109やFw190に劣るが、3門機関砲は機軸に近い位置に集約=火力が集中されているのだから、それほど悪いものではないだろう。

Yak-3Pの生産は第292工場 (サラトフ) と第31工場 (トビリシ) で1945年4月から始まり、1946年半ばまで行われた。この間に計596機が生産されたが、生産開始がドイツ降伏間近ということもあり、独ソの戦いで使われてはいないようだ (対日戦に投入されたりはしたのだろうか……?)。

戦後開発されたLa-9とLa-11は、より強力な23mm機関砲を機首に3~4門搭載していた。搭載しているモノこそ違うが、機首の多連装機関砲という流れはここからきているのは明白だろう。

既に戦後の話までしているが、以降はジェットの時代に突入する。正直なところ私にはこれ以降の時代のことはよく知らないので、今回はここまでとする。

<さいごに>

ソ連は7.62mm・12.7mm・20mm―小口径・中口径・大口径と各カテゴリの火器を一通り揃えた状態で大戦に突入した数少ない国である。そしてその全てを自国開発としていたのだから、正直大したものであると思う。ソ連の火砲についてはある程度世に知られているように思うが、航空火器も (やや難があるところもあるが) 優れたところがあったと言えるだろう。

今回はソ連の航空火器というジャンルの表層をさらう程度に留まるが、より深く掘り進めばさらに興味深いことも分かるのだろう。正直銃や砲の設計や動作、貫通力、炸薬量……など、こういったものについては素人であるので、時間はかかるであろうが、少しずつでも調べ進めていければと思う。

ひとまずは、ソ連の戦闘機たちがどのような火器を搭載し、変化していったのかが分かってもらえれば幸いである。

<参考>

=書籍=

■世界の傑作機 No.133 ポリカルポフ I-16, 文林堂, (2009)

■世界の傑作機 No.156 第二次大戦ミグ戦闘機, 文林堂, (2013)

■世界の傑作機 No.138 WWII ヤコヴレフ戦闘機, 文林堂,(2010)

■世界の傑作機 No.143 ラヴォチキン戦闘機, 文林堂, (2011)

■モスクワ上空の戦い 防衛編, 大日本絵画, (2002)

■ソビエト航空戦, 光人社NF文庫, (2003)

■MiG-3 Aces of World War 2, Osprey Publishing, (2012)

p. 78

■Yakovlev Fighters of World War II, Hikoki Publications, (2015)

p. 61

■Soviet Lend-lease Fighter Aces of World War 2

■Lavochkin Fighters of the Second World War

Kindleの位置 No.720

=Web=

http://www.airwar.ru/enc/fww2/yak3p.html

http://airwar.ru/weapon/guns/shkas.html

https://coollib.com/b/389911/read

https://www.e-reading.club/chapter.php/148434/61/Aviaciya_i_kosmonavtika_-_Aviaciya_i_kosmonavtika_1996_11-12.html

コメントをお書きください